Por: Guillermo Aguirre Martínez. Universidad Complutense de Madrid.

El carácter trágico, anticipatorio e intensamente poético del epistolario entre Darío y Agustini se erige en testimonio relevante en el conjunto de la obra de ambos poetas.

Corría el año 1912 cuando Delmira Agustini, representativa figura de la poesía hispanoamericana, conoció a su desde entonces venerado Rubén Darío. El encuentro dio origen a una relación epistolar que hoy se torna esencial de cara a comprender los poemas realizados por ambos escritores a lo largo del poco más de un año que se mantuvo la correspondencia. A través de ella asistimos a la llamada de auxilio de un alma atormentada, Delmira, y, por otra parte, a la petición de calma, serenidad, demandada por el vate nicaragüense. El carácter trágico, anticipatorio e intensamente poético del epistolario se erige así en testimonio relevante en el conjunto de la obra de ambos poetas, aspecto que estudiaremos en el presente trabajo.

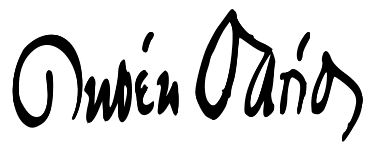

En julio de 1912, el poeta nicaragüense Rubén Darío realizó su primera visita a Montevideo con motivo de la celebración de un homenaje a Julio Herrera Reissig, fallecido dos años atrás. En algún momento de este viaje, la poetisa Delmira Agustini tuvo la ocasión de conocer al aclamado escritor nicaragüense. A pesar de que se desconoce la fecha exacta así como el modo en que ambos se conocieron, se han conservado unas pocas cartas que dan fe de la estrecha y sincera amistad que guardaron entre ellos. Antes de analizar, degustar más bien, el contenido de estas epístolas, señalaremos que por aquella época Delmira había publicado sus dos primeros libros de poemas así como varias poesías escritas bajo pseudónimo en la revista La alborada, todo ello con notable éxito. Por otra parte, en aspectos concernientes a la faceta íntima de su vida, pronto habría de tener lugar el trágico matrimonio que acabaría con su vida un año después, tres antes de que Darío desapareciese consumido por un sufrimiento interno fuertemente arraigado a su última etapa creativa.

El inicio de la primera de las cartas conservadas que recibió Darío, desvela que no era la primera que ella le dirigía, no obstante, sorprende el grado de intimidad y confianza que muestran las palabras de Delmira. No se trata sino del mensaje de socorro de una joven que, en su sufrimiento, busca la ayuda de una persona a la que se siente afín y, por lo tanto, es capaz de comprender su enfermizo estado anímico:

Perdón si le molesto una vez más. Hoy he logrado un momento de calma en mi eterna exaltación dolorosa. Y éstas son mis horas más tristes. En ellas llego a la conciencia de mi inconsciencia. Y no sé si su neurastenia ha alcanzado nunca el grado de la mía. Yo no sé si usted ha mirado alguna vez la locura cara a cara y ha luchado con ella en la soledad angustiosa de un espíritu hermético. No hay, no puede haber sensación más horrible. Y el ansia, el ansia inmensa de pedir socorro contra todo -contra el mismo Yo, sobre todo- a otro espíritu mártir del mismo martirio (Agustini 1969: 43).

Indudablemente, Delmira Agustini conocía el estado espiritual de Darío. Desconocemos las conversaciones que habían mantenido anteriormente, pero, para la uruguaya, resultaba obvio que las poesías escritas por Darío habían nacido de un estado espiritual semejante al que ella padecía. Tras la confesión, llegaría la vergüenza, por lo que ahora ella temerá que el nicaragüense se pudiese reir de su debilidad, de su ingenuidad al llegar a pensar que el hecho de compartir un estado anímico similar le daba derecho a molestar al consagrado poeta. El tono de Delmira resulta elocuente: “Acaso su voluntad, más fuerte necesariamente que la mía, no le dejará jamás comprender el sufrimiento de mi debilidad en lucha con tanto horror. Y en tal caso, si viviera usted cien años, la vida debía resultarle corta para reír de mí” (Agustini 1969: 43). Pese al pudor, Delmira continúa con su llamada de auxilio. Confía plenamente en que el poeta, como gran conocedor y sufridor de los abismos del espíritu, es la única persona que puede llegar a comprenderla; y puede hacerlo debido a que esa infinitud espiritual que ella ve en Rubén, lo asemeja más a un dios que a un simple mortal:

Piense usted que ni aún me queda la esperanza de la muerte […] Y la primera vez que desborda mi locura es ante usted. ¿Por qué? Nadie debió resultar más imponente a mi timidez. […] le reconocí más esencia divina que a todos los humanos tratados hasta ahora […] mi orgullo […] me parece una bella estatua despedazada a sus pies. Sé que tal homenaje nada vale para usted, pero yo no puedo hacerlo más grande (Agustini 1969: 43).

Por último, para finalizar la carta, para asegurarse de que Darío es de carne, de que aun siendo divino puede descender por unos momentos a su misma condición terrenal, concluye: “¿Quiere usted dejar caer en un alma que acaso se aleja para siempre, una sola palabra paternal? ¿Quiere usted escribirme una vez más, aunque sea la última, para decirme solamente que no me desprecia?” (Agustini 1969: 43).

¿Por qué esta necesidad por parte de la poetisa de sentirse comprendida y animada por Darío?, ¿de sentir un tremendo deseo de contar con su aprobación? No se trata de un estado pasajero, pues esta dependencia se acentúa en las dos siguientes cartas en las que, como más adelante veremos, va a dejar caer alguna pista sobre su origen: “si Darío es para el mundo el rey de los poetas, para mí es Dios en el Arte […] Y he visto a ese mi Dios, vivo, dulce y magnánimo, que ha de amarse con el más vívido fervor celeste y la más blanca ternura humana” (Agustini 1969: 46). Basta leer algunas de las poesías de Delmira para percatarse de dónde procede su angustia, de por qué siente tal necesidad de sentirse contenida por Darío y del motivo por el que le llega a divinizar: “¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida / Que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?…” (Agustini 1993: 193). Este verso es uno de entre tantos que resume la naturaleza de la poetisa. Como Darío, como tantos otros líricos modernistas y simbolistas, como tantos otros artistas de cualquier época, Delmira vivía y sufría un afán de absoluto. Sentía la necesidad de escapar del mundo vulgar que oprimía su pecho. Conocía perfectamente la terrible caída que se produce tras el momento de la creación, el retorno al sentimiento de limitación propia del ser humano: “Mi alma vencida en lo vulgar se aplasta: / Cuanto más alto el pedestal, si cae, / En más pedazos rodará la estatua!” (Agustini 1993: 147).

La citada caída no le sobrevenía únicamente tras el éxtasis creativo. El hábitat natural de la poetisa, el lugar donde únicamente se hallaba a gusto en la existencia, era aquel ámbito de pureza -espacio idealizado-, donde nada poseía más viveza que su delirio imaginativo. “Me quedé como ciego… / ¡Qué luz!… ¿Y luego, y luego?… / -¿Luego?… El Oriente gris…” (Agustini 1993: 140). El eje sobre el que gira la poesía, la vida de Delmira Agustini, coincidente con la dualidad platónica entre forma y espíritu, no le proporcionaba apoyo alguno sobre el que sostenerse; situación extrema relativa a su naturaleza abismal. A pesar de que por experiencia propia sabía que, “La diosa nubla su rara / Faz enigmática y bella, / Con densa gasa: sin ella / Dicen que el verla cegara-” (Agustini 1993: 130), Delmira no podía dar la espalda a esa diosa, no podía escapar a la belleza una vez que la tenía frente a sí. Nos encontramos ante el mito de Dédalo e Ícaro, ante ese dinamismo humano tendente a hacernos sentir divinos cuando por breves momentos nos elevamos por encima de nuestras limitaciones. Muchos son los poetas que habían sucumbido ya ante la belleza: Darío entre ellos, Delmira igualmente, pues “¡También lo bello está destinado a morir!” (Schiller 195), pensamiento que la poetisa parecía compartir tal y como leemos en sus cartas cuando hace referencia a “el supremo placer y divino dolor de la belleza” (Agustini 1969: 43). Este estado de ruptura de límites, de continua exaltación, era algo insostenible para alguien que, como ella misma señalaba, se sentía tremendamente débil, necesitando constantemente de algo, de alguien en este caso, que la limitase: “Es que soy otra. Al menos quiero ser otra. Seré dúctil, pero sea usted suave. Escúlpeme sonriendo” (Agustini 1969: 46). Una naturaleza que la detuviese antes de que sus alas quedaran fundidas por el sol, alguien en quien poder apoyarse durante su estancia en las alturas.

Líneas atrás leímos cómo Agustini ansiaba ser esculpida, deseando unas manos que le confiriesen forma, que contuviesen sus impulsos dionisíacos sin por ello tener que refrenarlos. Para ello era necesaria una persona que manifestase estos mismos deseos en un grado más acentuado, pues no existe otra forma de contener algo. Demandaba, por lo tanto, alguien más abismal aún, pero a su vez con la voluntad y el poder suficiente como para no sucumbir ante un idealismo exacerbado. ¿Quién mejor que Darío?, pensaba Agustini, ¿quién mejor que “usted, el más genial y profundo guía espiritual” (Agustini 1969: 46). Rubén, quien se denominaba ante ella “el confesor”, respondió a sus peticiones con el tono paternal que requería la poetisa: “Tranquilidad. Tranquilidad. Recordar el principio de Marco Aurelio: “Ante todo ninguna perturbación en ti”. […] Vivir, vivir sobre todo, y tener la obligación de la alegría, del gozo bueno.” (Agustini 1969: 46).

En lo relativo al modo de contestar que observamos en las cartas de Darío, hallamos una incitación a la serenidad, a la calma, pero siempre sin entrometerse en la esfera privada de Delmira. Sabía Rubén que él podía proporcionarle excelentes consejos, pues comprendía perfectamente sus problemas; pero igualmente era consciente de que él no era, ni mucho menos, la persona ideal para guiarla en aquellas latitudes en las que el propio poeta se encontraba a su vez desorientado. Muy posiblemente Darío considerase que una amistad íntima entre ambos amantes de la belleza los hubiese arrastrado conjuntamente hacia el abismo en el que finalmente quedó abocado el nicaragüense. Continúa diciendo Darío: “Creer sobre todo en una cosa: el Destino. La voluntad misma no está sino sujeta al Destino […] Si el genio es una montaña de dolor sobre el hombre, el don genial tiene que ser en la mujer una túnica ardiente. Pero hay una gracia que salva y ella viene a los señalados” (Agustini 1969: 43, 46). ¿Cómo interpretó la escritora uruguaya estos últimos consejos? ¿Pudo darles un sentido más allá del que quiso expresar Darío? En las poesías de Delmira, hay un periodo inicial en el que predomina un estado de sufrimiento ante ciertos estados anímicos totalmente opuestos. Por allí se asoma el hastío: “Y canta solemne los largos inviernos / de spleenes, de brumas, de auroras enfermas”, (Agustini 1993: 116), la soledad “¡Las cumbres de la vida son tan solas, / Tan solas y tan frías!” (Agustini 1993: 163), y los fracasos en la búsqueda del ideal “Miré, busqué el fondo / Con rara ansiedad, / Vi un pozo muy frío, muy negro, muy hondo / Y dentro la horrenda serpiente del mal.” (Agustini 1992: 127).

Estos versos desamparados y afligidos van a desembocar en su segundo libro, Cantos de la mañana, dentro de un estado de mayor plenitud emocional como consecuencia de una ardua búsqueda espiritual, “Cruz que ofrendando tu infinito abrazo / Cabe la silenciosa carretera, / Pareces bendecir la tierra entera / Y atarla al cielo como un férreo lazo!…” (Agustini 1993: 191). En torno a la fecha en que este último poemario fue publicado, 1910, Delmira mantenía una relación sentimental con Enrique Job Reyes. Como reflejan tanto sus cartas como sus poemas, fue un noviazgo que la dejó insatisfecha. Delmira siempre discernió radicalmente lo ideal de lo mundano. Incluso en el amor, éste sólo colmaba su satisfacción si acontecía fuera de la materialidad que a su modo de ver prevalecía en todos los ámbitos de la vida.

La relación y el futuro matrimonio con Job Reyes parecía desde un primer momento condenada al fracaso. Por un lado, Delmira, quien se declaraba como una vampiresa, era una mujer de indudable magnetismo, el cuál procedía no sólo de su belleza física, sino sobre todo de aquella cualidad que le empujaba a buscar lo absoluto, lo inefable. Este ímpetu dirigido hacia la búsqueda de lo que de divino tiene cada realidad, cada ser, le hacía aferrarse al ángel una vez que lo había conseguido mantener junto a ella, hasta que, extenuada, irremediablemente caía de golpe desde las alturas.

Con estas palabras expresa la poetisa su futuro matrimonio a Rubén en una de sus cartas: “He resuelto arrojarme al abismo medroso del casamiento. No sé: tal vez en el fondo me espera la felicidad” (Agustini 1969: 46). Desde luego que no es ni mucho menos el tono de una enamorada. Es fácil suponer que cuanto Delmira buscaba en su matrimonio era permanecer junto a alguien que le proporcionase la serenidad y el reposo de la vida cotidiana, un matrimonio que la mantuviese apegada a la realidad, que la separase del sufrimiento de sus vivencias abismales. No sabemos si en un primer momento esto le dio resultado, pero lo que parece claro es que en cuanto volvió a contemplar la belleza, encarnada esta vez en la persona de Darío, se lanzó desaforadamente a su búsqueda: “[Dios] que ha de amarse con el más vívido fervor celeste y la más blanca ternura humana” (Agustini 1969: 46).

La fiel persecutora del ideal parece tener frente a sí un ser divino, sin embargo, aún anidaba en ella un deseo de sosiego encarnado en la figura de Job Reyes, dado que, tal y como había quedado de manifiesto en las cartas recibidas de Rubén, el poeta no muestaba interés alguno en contener el desaforado torrente espiritual de Delmira. Lo cierto es que el propio Rubén tampoco se mostraba capaz de acabar con sus propios fantasmas. Por otro lado, el futuro marido de la poetisa era incapaz de mantener la calma en latitudes más dionisíacas, a las que muy a su pesar se sentía arrastrado dada la atracción que ejercía la mujer amada sobre su persona. De este modo, mientras Delmira se entrega a la búsqueda de la belleza “Goza la flor un instante / Y… cuidando de la espina” (Agustini 1993: 139), su futuro esposo sentía a través de Delmira el terror de lo desconocido frente a sí, por lo que la oposición entre ambos acabaría resultando inevitable. En estos momentos la llama de Delmira, enardecida, buscaba, en lugar de apagarse, avivarse, lo que le conduciría a escribir resueltamente a Darío que “ya había dicho a mi novio que pensaba sostener correspondencia con usted […] Ayer él me preguntó, casualmente, si le había escrito o si tenía noticias suyas. Me turbé tanto, divagué tanto, que llegó a imaginar lo imposible.” (Agustini 1969: 46).

Se puede conjeturar que lo que en un principio fue una atracción espiritual hacia el poeta, pronto derivó hacia una atracción carnal. No es que la poetisa aminorase su afán de esencialidad, sino que un acercamiento de la materia sólo podía tener lugar en espacios espirituales. Con razón Rubén Darío escribía en el prólogo al tercer libro de la autora, Los cálices vacíos, las siguientes palabras: “Y es la primera vez que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación divina.” (Agustini 1993: 223). ¿No eran tan cercanas a la escritura de la avilesa las palabras que ella misma parecía escribir con el corazón en el corazón de Rubén?, “El amante ideal, el esculpido / En prodigios de almas y de cuerpos; / Debe ser vivo a fuerza de soñado, / Que sangre y alma se me va en los sueños; / Ha de nacer a deslumbrar la Vida, / Y ha de ser un dios nuevo!” (Agustini 1993: 247). Lo cierto es que la persona alabada ya no era Dios, sino Darío mismo: “Tú que en mí todo puedes, / En mí debes ser Dios! / De tus manos yo quiero hasta el Bien que hace mal […] / Perdón, perdón si peco alguna vez, soñando / Que me abrazas con alas ¡todo mío! en el Sol…” (Agustini 1993: 229-230). ¡Todo mío!, señala Delmira, ahora que teme que en su divinidad, la del poeta en contacto con las alturas -mas sin embargo humano-, no haya sino un escrúpulo que le obligue tan solo a proporcionar paternales consejos. Incansable, Delmira, identificando a Darío con el objeto de ansia de absoluto que la embarga, vuelve a la carga hasta el punto de no creer necesitar ya a nadie a su alrededor si logra tener a su lado a su comprensivo dios; “Que no sepa yo nunca que otros versos femeninos os impresionaron más que los míos. Engañaos, engañad a todos para engañarme a mí. Será una mentira santa. De otro modo me aniquilaréis moralmente. Dios sabe que esto no es amor propio.” (Blanco 2012).

A Darío, señala Delmira, simplemente “le reconocí más esencia divina que a todos los humanos tratados hasta ahora. Y, por lo tanto, más indulgencia” (Agustini 1969: 46), analogía divina que el propio poeta conocía sobradamente y de la cual podemos seguir su rastro a lo largo de toda su obra poética: “Tú me llegaste de un país tan lejos / Que a veces pienso si será soñado… / Venías a traerme mi destino, / Tal vez desde el Olimpo, en esas manos; / Y hoy que tu nave peregrina cruza” (Agustini 1993: 251).

Entre el legado de la autora perteneciente al periodo en el que conoció a Rubén, es decir, ya en el ocaso de su breve vida, son varios los versos en los que le compara con un ser enviado por las divinidades paganas del Olimpo. Si en sus anteriores poesías la búsqueda del absoluto iba dirigida hacia un dios más indefinido con la divinidad cristiana, en estos momentos su fe se ha desviado hacia Grecia, hacia las deidades clásicas tan admiradas por los creadores modernistas. Las referencias al destino también se prodigan en estos versos. Es necesario escuchar las palabras de consuelo con las que respondió Rubén a la uruguaya en sus momentos de mayor desasosiego: “Sea optimista. Reciba siempre sonriente el Destino” (Agustini 1969: 47). Este es, como vamos viendo, el tono general de las respuestas de Darío. Todo parece indicar que la interpretación que Delmira hizo de sus palabras le señalaban a él como “una gracia que salva y ella viene a los señalados” (Agustini 1969: 46). “Siga el rumbo a que se siente llamada -continúa Rubén-. Nunca se engañe a sí misma, que es la peor de las culpas. Produzca. Aunque de lejos, intelectualmente la miro y la admiro.” (Agustini 1969: 47)

En el poema “Mis amores”, de la uruguaya, podemos leer: “Con tristeza de alma / Se doblegan los cuerpos […] Tú eres el más triste, por ser el más querido, / Tú has llegado el primero por venir de más lejos…” (Agustini 1993: 283). Todas estas visiones las había tratado ya anteriormente Rubén en buena medida influenciado por Lohengrin, donde un mensajero divino encarnado en un cisne va a llegar hasta una lejana tierra con el fin de salvar a una noble dama. Darío usa esta alegoría para manifestar la soledad del poeta frente al resto de sus coetáneos; soledad encarnada en la figura del cisne, símbolo de pureza, de belleza, de tristeza. ¿No se sentía Delmira igualmente cercana a esta sensibilidad? “Yo soy el cisne que soñando vuela; / Y si en luto magnífico la vistes, / Para vagar por los senderos tristes, / Soy la luz o la sombra de una estela…” (Agustini 1993: 289). Estos versos puestos en boca de la poetisa nos ponen en contacto con el marcado fatalismo del que siempre hizo gala. Asistimos, en este punto, al canto del cisne, al momento de éxtasis justo antes de que se emprenda camino a la sombra de una estela… ¿la de Darío? En el poema recién citado vamos a observar a dos cisnes. No es el único en el que la propia poetisa se identifica con la misma imagen. Dos cisnes solitarios errantes siempre tras la estela de la belleza; dos cuerpos y una sola alma, como bien señala Delmira: “Luego será la gloria…y seremos un dios!” (Agustini 1993: 277). Bella imagen con la que fantaseaba la poetisa y que ya presagiaba ese infausto final, ese ocaso que Delmira comienza a anticipar por medio de sus cartas: “¿Quiere usted dejar caer en un alma que acaso se aleja para siempre, una sola palabra paternal? ¿Quiere usted escribirme una vez más, aunque sea la última, para decirme solamente que no me desprecia?” (Agustini 1969: 43).

Como es bien sabido, Agustini asistiría a su trágico final pocos meses después. No disponemos de las epístolas que continuaron enviándose entre ellos hasta aquel seis de julio de 1913 en el que la llama de Delmira Agustini se extinguió. ¿Homicidio, suicidio pactado? Por los últimos versos –póstumos- que se publicaron en su mayor parte bajo el explícito título de El rosario de Eros, conocemos que Delmira jamás pudo ver realizado su sueño de habitar junto a alguien de modo continuo en las lindes de la belleza, de la esencia. En uno de sus últimos poemas escritos, revelará: “Negros telones de visiones rosas… / ¡Nunca ven nada por mirar tan lejos! / Piedad para las pulcras cabelleras / -Místicas aureolas-” (Agustini 1993: 258-259). Si el destinatario de este poema fuese Darío, qué trágicas y fatales resultarían las palabras de despedida que Delmira le hace llegar en una de sus cartas: “para él [Darío] quisiera arrancar rosas y astros de mi corazón” (Agustini 1969: 46). Ya en esa misma correspondencia, pocas líneas atrás, el poeta le había adelantado:

[…] usted mismo ignora de cuánto bien y de cuánto mal ha nutrido mi corazón. El supremo placer y divino dolor de la belleza. Sus versos me dan continuamente la sensación irremplazable. El momento inefable que nunca más se gozará, que nadie más podrá darnos. Todo aquel placer y aquel dolor que no volverán jamás aunque acaso vengan otros tan fuertes y profundos. Esta exquisita y suma sensación artística, fuera de usted, me la dieron dos veces solas en la vida: una Verlaine, en un soneto adorable, y otra Villaespesa (¿soy absurda?…, hablo con el corazón), en unos versos maravillosamente dulces. Y usted, maestro, usted me la da siempre, en cada estrofa, en cada verso, a veces en una palabra. Y tan intensa, tan vertiginosamente, como el día glorioso que, entre una muñeca y un dulce, sollocé leyendo su Sinfonía en gris. (Agustini 1969: 46).La vida de los dos autores citados por la poetisa permiten hacernos una idea de hasta qué alturas existenciales deseaba acercarse Delmira -toda vez que en ambos casos, Verlaine y Villaespesa, la faceta estética suponía un apéndice de vital: dos fieras hambrientas de carne e ideal, sin concesiones, sin tregua. Una lucha similar es la que observamos en Rubén Darío y, por supuesto, en Delmira Agustini. Tomando como modelo las referencias de la escritora, bastaría desviar la vista hacia los umbrales del abismo al que se acercaron otra mítica pareja de malditos, Verlaine -nuevamente- y Rimbaud, para hacernos una idea de lo que podría haber significado una relación íntima entre los destinatarios de las epístolas que venimos tratando. Parece desde luego mucho conjeturar, pero, de cualquier modo, asistimos en la poetisa a un verbo caracterizado por su constante merodear en torno a lo intenso, a lo vertiginoso, placentero y doloroso. “La música ante todo”, afirmaba el llamado príncipe de los poetas; lo indefinido, lo falto de forma, lo monstruoso, señalaba Nietzsche. Delmira se dirigió a Darío denominándole “mártir del mismo martirio” (Agustini 1969: 46). ¿Acaso no pretendieron ambos, no ya que su poesía se acercase lo máximo posible a la música, sino que su misma vida se volatilizase en pura musicalidad, en esencia divina? Echemos una última ojeada a la Sinfonía en gris mayor: “está un marinero pensando en las playas / de un vago, lejano, brumoso país. […] En medio del humo que forma el tabaco / ve el viejo el lejano, brumoso país […] Ya todo lo envuelve la gama del gris” (Darío 2004: 549), para comprender lo difuso, la forma imposible de palpar con que para Darío se presentaba todo ideal, de manera análoga a la que, como hemos podido observar, se presentaba para su compañera de fatigas estético-existenciales. “Pero si por alguna afinidad mórbida llega usted a percibir mi espíritu, mi verdadero espíritu” (Agustini 1969: 46). La mórbida afinidad era absoluta. El hogar de estos dos magníficos poetas, el lago de estos dos solitarios cisnes, no se encontraba ni mucho menos entre las contaminadas aguas sobre las que lucharon por no ahogarse a lo largo se su vida, sino en las cimas, junto al trono de Eros, en algún lejano, brumoso país. Dos almas condenadas a volatilizarse, a perseguir, como le indicaba el maestro a Delmira, “si es posible aún, más sinceridad, más, malgré tout” (Agustini 1969: 46).

Guillermo Aguirre Martínez

Universidad Complutense de Madrid

Bibliografía

Agustini, Delmira. Correspondencia íntima. Montevideo: Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional, Publicaciones del departamento de investigaciones, 1969.

Agustini, Delmira. Poesías completas. Madrid: Cátedra, 1993.

Blanco, Yolanda. “Trivia rubendariana”. Dariana. Web. 10 de Enero, http://www.dariana.com/trivia.html. 2012.

Darío, Rubén. Obras Completas. Madrid: Aguilar, 2004.

Schiller, Friedrich. Poesía filosófica. Madrid: Hiperión, 2009.

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO | Fuente: Magazine Modernista ![]()

COMENTARIOS